诊改是从一堂课、一张试卷、一篇论文、一门课程开始的

作者:jxzlpgzx 发布日期:2018年04月19日

自2016年教育部确定27所中职诊改试点校和27所高职诊改试点校以来,时至今日,职业院校教学诊断与改进工作开展已两年有余,然而目前主打诊改业务的长风朋程教育研究院(简称研究院)接到的最多的咨询问题依然是关于诊改的最基本的疑虑与困惑:

什么是诊改?

如何开展诊改?

今天研究院将对这两个问题进行综合回答,希望能给仍处在迷茫期一心想做却又不知如何下手的院校长们提供思路和参考。

一、诊改是一场主动体检

在教育部办公厅《关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》(教职成厅[2015]2号)文中明确阐述“职业院校教学工作诊断与改进,指学校根据自身办学理念、办学定位、人才培养目标,聚焦专业设置与条件、教学队伍与建设、课程体系与改革、课程教学与实践、学校管理与制度、校企合作与创新、质量监控与成效等人才培养要素,查找不足与完善提高的工作过程。”

诊改的目的是要改变传统的管理与运行模式、要改变习以为常的工作方式,要改变以外为主、单向传递的动力机制;要实现理念意识、组织形态、信息化环境、办学形态、教学形态等一系列转变,营造“人人重视质量、人人创造质量、人人享受质量”的良好氛围。

曾有专家以“主动体检”来比喻诊改,主动体检不依赖于找工作体检、不依赖于升学体检,是平时保健和综合保养,是养成的主动自觉的习惯,做到“及时发现,及早治疗,防患于未然”。

二、打造“两链”是诊改的起点

全国职业院校诊改专委会主任委员杨应崧教授强调:打造“两链”是诊改的起点。

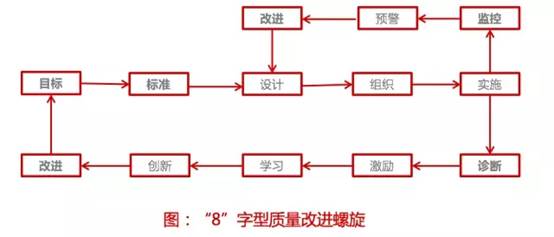

诊改首先要制定人才培养各质量要素的目标和标准,目标是标准制定的主要依据,标准是目标的具象表现,没有明确的目标,就没有清晰的标准。目标是“8字形质量改进螺旋”的逻辑起点,若没有目标,螺旋状的设计、组织、实施等一系列动作将无法开展。

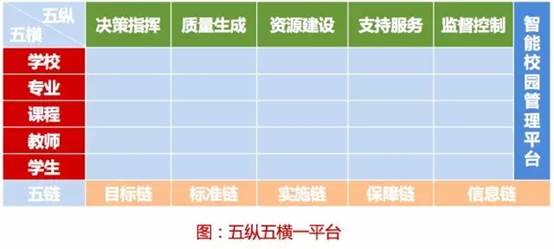

诊改要求在“五纵五横一平台”的“学校、专业、课程、教师、学生”五个横向层面建立完整且相对独立的自我质量保证机制,起点都在各自层面树立自身的目标。即学校首先要树立“十三五”事业发展目标,在学校规划目标的“统领”下,各专业树立专业建设目标,各门课程树立课程建设目标,每位老师树立职业发展目标,每名学生树立成长成才目标(其他层面工作都应围绕学校发展目标来开展)。每一层面目标的确定都要有充分可靠的依据,都需要各方的共同参与,都要经历反复研讨论证。但是,都必须由这一层面的质量保证主体为主来完成。

客观的说,一些学校之所以对诊改无从下手,其关键是不清楚诊改的目标应当由谁设置,质量归根到底要靠自身保证,没有放之四海而皆准的万能目标,每所学校、每个专业、每门课程、每位教师、每名学生的具体情况都千差万别,因此诊改目标不会相同,目标不能借鉴、无法参考,只能根据实际情况制定。

既然有目标链,也就一定有标准链,标准是按照“下有底线,上不封顶”的原则设置,标准守住的是不可逾越的底线,向上提升创新不受限制,因此即有底线标准,也有发展标准,在不同层级和不同的发展阶段,设置的标准也不同。

教育部陈宝生部长曾说,诊改是“从一堂课、一张试卷、一篇论文、一门课程开始”。因此,从自身实际出发,以打造目标链和标准链为起点,整体策划、分段设计、分步实施,扎实推进。

落实诊改存在难度,因为需要“全员参与、贯穿全过程、覆盖全方位”,院校的诊改工作如果只靠少数人的努力以及缺少信息技术的支撑,只能流于表面。难,不是理由,迎难而上,突破瓶颈,“变中求进、进中求新、新中突破”方是正道。

上一条:电气自动化技术专业诊改工作推进路径

下一条:电气自动化技术专业诊改工作推进路径